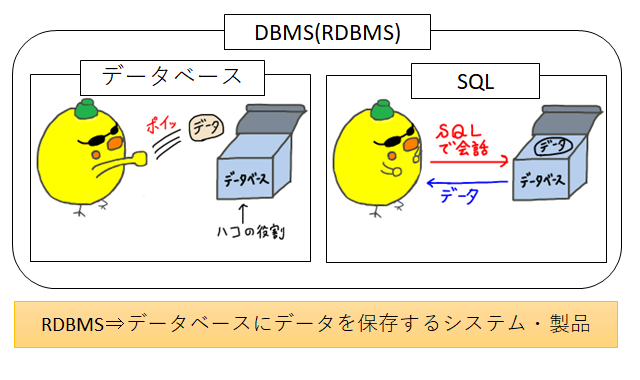

DBMS(データベース管理システム)とは、データベースにデータを保存するシステム・製品(ミドルウェア)のこと。

“R”(Relational=関係性)をつけて”RDBMS(関係データベース管理システム)”とも言いますが、ほぼ同じ意味。

「データを保存するシステム」といわれてもピンと来ないと思うので、DBMSは、Oracle・MySQL・SQLServer・Access・PostgreSQLなどのデータベースの製品のことだと思えばOKです。

DBMSとは、データベースにデータを保存するシステム・製品のこと

DBMSとは、データベースにデータを保存するシステム・製品のことです。

DBMSのお話をするにあたって、知ってる人は読み飛ばしてOKですが、データベースとSQLについて、軽く解説します。

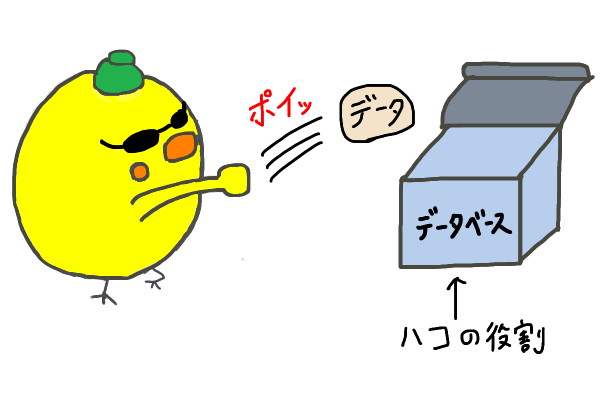

データベースとは、データを入れる入れ物のこと

データベースとは、データを入れる(保存する)入れ物のことです。

「学生番号と生徒名と学部」みたいに、データのかたまりを保存する箱の役割を果たします。

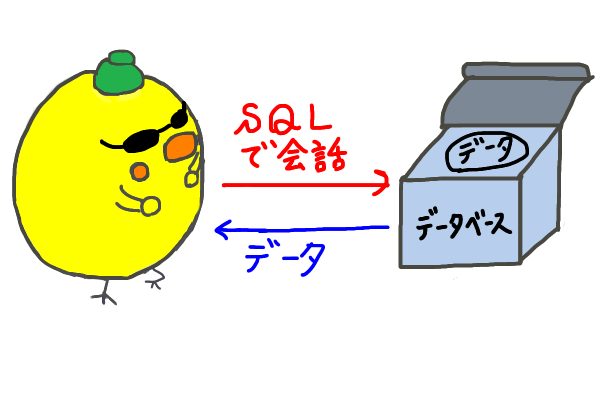

SQLとは、データベースとやり取りする言葉

SQLとは、データベースとやり取りするときに使う言葉。

SQLは、下記のような感じで書いて、データを登録したり引っこ抜いたりします。

■データを登録するinsert文の例

insert into 学生 values (20210001, 2021,’山田太郎’, ‘経済学部’);

insert into 学生 values (20210002, 2021,’佐藤花子’, ‘人文学部’);

insert into 学生 values (20210003, 2022,’鈴木一郎’, ‘理工学部’);

commit;

■データを抽出するselect文の例

select 学生名, 学部名 from 学生 where 入学年度 = ‘2021’;

■selectした結果

学生名 学部名

——— ———

山田太郎 経済学部

佐藤花子 人文学部

具体的な書き方は今ここで理解する必要はないですが、「SQLでデータを取ってきたり、登録したりできるんだなぁ~」だと思ってください。

データを入れる箱にデータを入れ替えるSQLでデータを保存するシステム

データベースは、データベースを入れる入れ物。

SQLは、データベースとやりとり(登録したり抽出したり)するための言葉。

あとは、データベースとSQLを使って、「実際にデータを保存するためのシステム」が必要になります。

「ん?」と思ったかもしれないですが、エクセルやワードがなければ、ドキュメントが作れないように。

データベースとSQLの2つ「だけ」があっても、実際にデータを保存するためのシステムがなければ何もできません。

その「データを保存するためのシステム(もっといえば、製品)の役割を果たすのがDBMS」というわけです。

ここまでくれば、「データベースを管理するシステム」といわれても、すんなり来るはず!

具体的な製品

DBMS(RDBMS)の具体的な製品名もピックアップしておきます。

- Microsoft Access(マイクロソフト社のデータベース)

- Oracle(オラクル社のデータベース)

- SQL Server(マイクロソフト社のデータベース)

- PostgreSQL(無償のデータベース。誰でも使えるオープンソース)

- MySQL(無償のデータベース。Web系の言語のRubyやGoと一緒によく使われる)

もし、業務でこれらの製品を使っていたら、まさしくそれが”DBMS(RDBMS)”というわけです。

DBMSが基本情報技術者試験の文中に出たら、製品名に置き換える

ちなみにですが、業務であえて”DBMS(RDBMS)”と言う単語を出すことは、めったにありません(開発のごく初期に使うかもレベル)。

というのも、実際には、”Oracle”や”PostgreSQL”のように、製品名に置き換えるから。

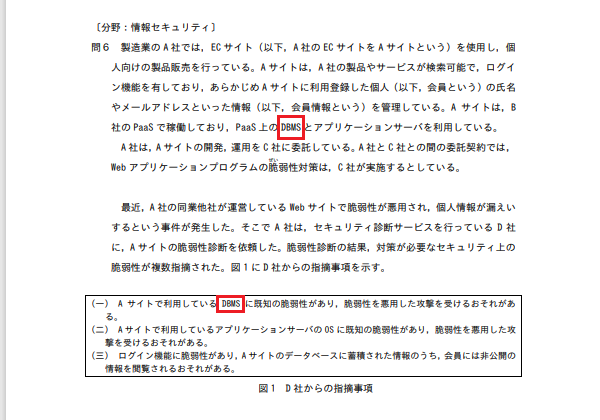

たぶんですが、これを読んでいるのは、基本情報技術者・応用技術者試験を受ける人だと思います。

例えばですが、科目Bのサンプル問題にも、”DBMS”って単語が出ていますが・・・。

「Oracleっていう、データベースを管理、データを保存する製品」のように、お好きな製品名に置き換えれば、すんなり読んでいけるかと思います。

まとめ

DBMS(データベース管理システム)ときたら、データベースにデータを保存するシステム・製品(ミドルウェア)のこと。

データベースとSQLをつかって、実際にデータを保存するためのシステムの役割を果たします。

もし、文章で出てきたら、「Oracleっていう、データベースを管理、データを保存する製品」のように、なにかの製品名に置き換えればいいんだな~くらいに思ってくださいまし(-_-;)。

コメント