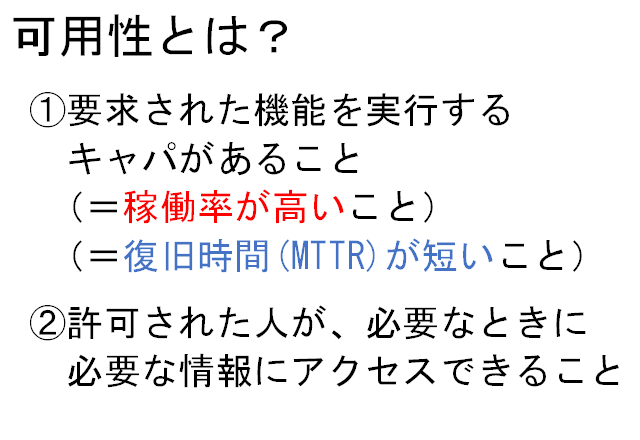

可用性をひとことで言うと、「必要なときにシステムが普通に使えること」です。

「要求された機能を実行するキャパがあること」をいいかえると、「稼働率が高い」ことです。

1万人が同時にシステムを使おうとも、100時間ぶっ続けで使おうとも、中断されることなく(あるいは中断時間が短くて)システムが動くのであれば、「可用性の高いシステム」といえます。

単に中断されずにシステムが動くことだけでなく、「必要なときに必要な情報にアクセスできる」というのも、可用性。

可用性は、システムの質について書かれた「SLA(家電の保証書的なもの)」に記載されてることの1つです。

可用性とは、必要なときにシステムが普通に使えること

可用性とは、必要なときにシステムが普通に使えることです。

可用性を英語で書くと、”Availability”ですね。

大学受験で、「利用できること」みたいに、覚えてる人もいるかも。

どう利用できるのか?を掘り下げると、冒頭の2つのポイントのとおりです。

要求された機能を実行するキャパがあること(稼働率が高いこと)

要求された機能を実行するキャパがあることを「伝票登録システム」という架空のシステムに例えると、こんな感じ。

- 9:00~18:00の時間で、稼働率99%で伝票登録システムが使えること(MTBF(平均故障間隔)が長いこと)

- データを100万件処理しても、問題なく処理ができること

- 万が一、障害が発生しても、素早く復旧できること(中断時間(MTTR)が短いこと)

細かい条件は、システムの質を保証する「SLA(家電の保証書的なもの)」に記載されます。

余談になりますが、可用性を対策する(稼働率をなるべく高くする)考え方のひとつが、「フェールソフト」だったりします。

少しでも可用性のあるシステムにする場合は、

「仕事がたくさんあるのに、システムダウンは絶対ダメ」

みたいに、なります!

【信頼性】そもそもきちんと壊れずに動く時間が長いこと(MTBF(平均故障間隔)が長いこと)

【可用性】(ある程度動く前提で)「必要なときにシステムが普通に使えること」(=稼働率が高いこと)

【機密性】アクセス制御が想定、制御されていること

許可された人が、必要なときに必要な情報にアクセスできること

「許可された人が、必要なときに必要な情報にアクセスできること」も可用性の一つ。

なんか確認したいことがあるときに、「システムが使えない!」なんてことがあってはいけません。

情報セキュリティの面から見ても、当たり前にアクセスできることが求められています(稼働率が高い→セキュリティ的にも当たり前にアクセスできるみたいにこじつけ?で覚えるのがいいかも)。

【完全性】情報が完全で正確で改ざんされていないこと(疑いの目)

【信頼性】処理の結果が確実で一貫性があること(アクセス権限に一貫性があること、正しいこと)

【機密性】「誰が」その情報にアクセスできるのかが重要

【可用性】(アクセス権限がある前提で)許可された人が、情報にアクセスできる(システムが使える)こと。

※よく「見せたい人(特定の人)だけに、情報や権限を制限する」(部長のAさんが操作したり見たりすることはできるけど、平社員にはできない)という「機密性」と、ごっちゃにする人がいますが、機密性と可用性は全くの別物なので注意してください!

可用性の基本情報技術者試験の出題例

基本情報技術者試験での可用性の出題例もまとめておきます。

- 【基本情報】平成28年 秋期問59

- 【基本情報】平成29年 春期問55

午後の情報セキュリティの文中でも普通に出てくるレベル。

下手したら、1つの試験で2~3回出ることもあるくらい頻出ですね(*´ω`)。

まとめ

可用性ときたら、「必要なときにシステムが普通に使えること」です。

もうちょい踏み込むと、「稼働率が高い(MTBF(平均故障間隔)が長いこと)や、中断時間(MTTR)が短いことや、必要な時に情報にアクセスできること」的なイメージだと思ってくださいまし(-_-;)。

コメント